Glossartexte

Allianztechnik

Der Begriff „Allianztechnik“ taucht in dem „Wille, Natur, Die technischen Utopien“ gewidmeten 37. Abschnitt des mehrbändigen Werkes Das Prinzip Hoffnung des deutschen Philosophen Ernst Bloch (1885-1977) auf. In den nachfolgenden Abschnitten folgt dann eine umfangreiche Ausführung dessen, was Bloch unter Allianztechnik fast, allerdings ohne hier den Begriff nochmals explizit zu verwenden. Als Allianztechnik bezeichnete Ernst Bloch die „Mitproduktivität eines möglichen Natursubjekts“ (Bloch 1985, 802–807). Laut Bloch können die verschiedenen in der Natur wirkenden Kräfte nicht auf einen einzelnen Faktor zurückgeführt werden. Vielmehr liege ihnen eine Kette sich wechselseitig beeinflussender Faktoren zugrunde, unter denen die vom Menschen gemachten Werkzeuge und Techniken nur einer sind. Hier wies Bloch darauf hin, dass der Mensch auch Teil der Natur sei. Indem er Häuser baue und seine Umgebung forme, schaffe er sich eine eigene, eine zweite Natur, die aber weiterhin den Naturgesetzen unterstehe. Wenn also das Wirken von Mensch und Natur nicht zu trennen sind, dann ist auch jede technische Entwicklung nur eine neue Form, in der sich die Naturkräfte äußern; dann ist beispielsweise die Dampfmaschine nur eine Apparatur, in der die im heißen Wasser liegenden Kräfte sichtbar werden.

Die so von Block beschriebene Allianztechnik zeigt, dass der Mensch der Natur nicht seinen Willen aufzwingen, sondern jede seiner Entwicklungen nur im Einklang mit der Natur erfolgen kann, also eine „Mitproduktivität der Natur“ zu berücksichtigen hat (Bloch 1985, 802–807). Menschliches Schöpfungsvermögen und Naturkräfte gehen bei jeder Entwicklung Hand in Hand, und so stellt sich mit jeder neuen Technologie die Frage nach den Konsequenzen für die gesamte Biosphäre. Wie können Technologien zu einem gelungenen Leben beitragen? Blochs Allianztechnik ist der Versuch, Mensch und Natur als gleichberechtigte Agenzien zu sehen. Dabei sind technologische Errungenschaften nicht zwangsläufig der Natur entgegengestellt, müssen aber mit ihren Wirkungen im Gesamtzusammenhang der Natur gesehen werden.

Akteur-Netzwerk-Theorie

Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wurde in den 1980er-Jahren entwickelt. Zwei ihrer bekanntesten Vertreter sind die französischen Soziologen Bruno Latour (geb. 1947) und Michel Callon (geb. 1945) (Seng 2018). Statt nur den Menschen zu betrachten, werden laut dieser Theorie auch nicht menschliche Akteure wie Maschinen, unbelebte Objekte oder Mikroorganismen als Handlungsträger gesehen. In der ANT sind Menschen und Nichtmenschen gleichgestellt, das heißt, es gibt keine Hierarchie im Handeln (Latour 2014, 81). Die Akteur/innen bilden durch ihr Agieren ein Netzwerk, indem sie soziale Handlungen miteinander eingehen. Sozial erfasst dabei „einen besonderen Typ von Assoziationen zwischen bislang „unassoziierten Kräften“ (Latour 2014, 112), die sowohl materieller als auch semiotischer Art sein können (Seng 2018, 28).

Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist ein wichtiger Ansatzpunkt für interdisziplinäre Forschungen und bietet neue Perspektiven für die Erklärung von Innovationen. So erweitert sie insbesondere den Blick auf die Ursachen und wesentlichen Einflussfaktoren von Innovationen entscheidend. Denn unter der Perspektive der ANT entstehen Innovationen durch die Verknüpfung heterogener Akteur/innen zu Netzwerken und durch die Abstimmung ihres Verhaltens innerhalb dieses Rahmens (Schulz-Schaeffer 2000, 277).

Betrachtet man die Arbeiten von Anna Dumitriu und Alex May vor diesem Hintergrund, so sind auch Hefepilze und Bakterien weniger als Material denn als Akteure zu verstehen. In Fermenting Futures wird die Hefe nicht nur zu einem wesentlichen Player bei der Sesshaftwerdung und der Lösung von Umweltproblemen, sondern auch zur Co-Autorin einiger Werke.

Latour & Pasteur: Hefe als Akteur

Auch bei Bruno Latour kommt der Hefe eine interessante Rolle zu, mit deren Hilfe er die ANT exemplifiziert. In Les Microbes. Guerre et paix wirft Latour die Frage auf, wie Louis Pasteur (1822-1895) zu Erkenntnissen wie Pasteurisierung einerseits und Entwicklung von Impfstoffen andererseits gelangt sei. Latour stellt Pasteurs Errungenschaften in eine Parallele zu Tolstois Roman Krieg und Frieden, um an letzterem zu demonstrieren, dass große Wirkung nicht das Resultat eines einzelnen Akteurs sein können (Knorr-Cetina 1985, 578). Folglich sei Pasteurs Leistung einer „unbekannten Masse“, in die auch die Reaktion von Hefe hineinspielte, zuzuschreiben (Knorr-Cetina 1985, S. 578).

Anthropozän

Den Begriff „Anthropozän“ prägte Paul J. Crutzen 2002 (1933-2021), um in Anlehnung an die bis dahin gängigen Erdzeitalter auf den Anbruch eines neuen hinzuweisen, das massiv vom Menschen beeinflusst sei. Gemeinsam mit seinem Kollegen Eugene F. Stoermer (1934-2012) macht der den Begriff publik und führt aus, welche Faktoren das Anthropozän kennzeichnet (Horn 2919,8). Unter dem Einfluss der vom Menschen hervorgebrachten Technologien haben sich Bio- und Noosphäre massiv verändert. Die Anfänge dieser Veränderungen liegen in etwa bei der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Die Auswirkungen zeigen sich zunehmend in der Verschmutzung der Umwelt, im Klimawandel, in der Übernutzung und im Verlust von Ressourcen und im Artensterben. Hinzu kommen im Zuge der Globalisierung Artenverschleppung und schließlich auch mehr und mehr eine Überfrachtung der Atmosphäre u. a. durch Licht, was wiederum eine Reihe von Folgen für das gesamte Ökosystem nach sich zieht. Da keine Spezies für sich isoliert besteht, vielmehr ein Zusammenspiel von biologischen wie auch nicht biologischen Akteuren besteht, ziehen Veränderungen an einem System unweigerlich solche an weiteren Systemen nach (Haraway 2015, 159).

Nachdem der Begriff Anthropozän eingeführt ist, findet er weitere Ausdifferenzierung, vor allem auch mit Blick auf die Mensch-Umwelt-Beziehung (Ehlers 2008, 171-228). Unterschieden wird zwischen einem späten, einem mittleren und einem frühen Anthropozän. Donna Haraway u. a. verdeutlicht, wie die vom Menschen verursachten Veränderungen mit kapitalistischen Systemen und einer Ausbeutung der Natur verbunden sind, die das Auslöschen jeglichen Rückzugsorte zur Folge haben. So besteht für einzelne Spezies keine Möglichkeit zur Regeneration mehr. (Tsing, 2015). Um die komplexen Verflechtungen zu verdeutlichen, die für die das Anthropozän bedingenden Veränderungen verantwortlich sind, schlägt Haraway mit „Plantationocene“, „Capitalocene“ und „Chthulucene“ weitere Bezeichnungen vor. (Haraway 2015, 160).

Die globale Erderwärmung ist nur ein Merkmal des Anthropozäns. Indem der Mensch seine Umwelt zunehmend prägt und die Folgen zu bewältige hat, verändert er auch sein Verhältnis zur Natur grundlegend. Natur ist nicht länger die aus sich selbst hervorgegangene Natur, sondern ein Produkt des Menschen, die auf ihn zurückwirkt und zu immer neuen Methoden ihrer Beherrschung Anlass gibt.

Ästhetische Erkenntnis

In der Wunderkammer standen Kunst und Wissenschaft, Sammeln und Forschen gleichwertig nebeneinander. Dementsprechend gab es zwischen rationaler und ästhetischer Erkenntnis – den beiden Möglichkeiten, Welt zu begreifen – keine Hierarchie. Erfolgt die rationale Erkenntnis über den Verstand und basiert auf logisch-analytischen Methoden, so die ästhetische über Intuition und sinnliche Wahrnehmung (Brandstätter 2013, 32–40). Mit den wachsenden Erkenntnissen der Naturwissenschaften, die ständig neue Bereiche der Welt analysieren und erklären konnten, verschob sich das Gewicht. Die Rationalisten werteten ästhetische Erfahrung und Erkenntnis ab und damit verlor auch die Kunst als Medium an Wert.

Eine Gegenposition zur rationalistischen Auffassung entwarf der Philosoph Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) in seiner Schrift Aesthetica (1750/58). Er legte dar, dass der ästhetische Weltzugang „genauso gesicherte Erkenntnisse hervorzubringen“ vermöge wie der rationale, „weil in der ästhetischen Erfahrung Ganzheit, Zusammenhang und Sinn (unmittelbar) erfahren“ würden (Maeder 2017, 62). Kunst liefere hierzu nicht nur die Anschauungsgegenstände, an denen sich Erfahrung kristallisiert, sondern sei auch symbolisch gehaltvoll und weise über ihre unmittelbare Erfahrung hinaus.

Im 20. Jahrhundert griffen unter anderen John Dewey (1859–1952) und Nelson Goodman (1906–1998) diese Gedanken auf. Nach Dewey ermöglicht Kunst, den zentralen Moment des sonstigen alltäglichen Erfahrens zu erleben. Es gelinge ihr, unterschiedliche und wandelnde Erfahrungen zu vereinen. Damit sei die ästhetische Erkenntnis gleichsam dehnbarer als die rationale, aber genau das mache ihren Beitrag zur Welterkenntnis aus (Dewey 1980). Für Goodman sind Kunstwerke letztlich unbegrenzt deutbare Zeichen, deren Verstehen niemals zum Abschluss kommt: Es lohnt sich immer, noch einmal hinzuschauen (Bertram 2005, 193).

BioArt & Transgenic Art

Der Begriff „BioArt“ wurde erstmals 1981 von Peter Weibel (geb. 1944) in seinem Aufsatz Biotechnologie und Kunst gebraucht. Weibel, aktuell Leiter des ZKM Karlsruhe, erfasste damit die Verbindung von Kunst und Biologie. Heute bezeichnet BioArt eine Kunst, die sich mit der molekularbiologischen Ebene von Organismen auseinandersetzt und unter anderem auch Tissue Engineering, also Zucht von biologischen Geweben einbezieht.

Eine besondere Spielart der BioArt ist die Transgenic Art. Transgen sind Organismen, denen exogene, also fremde DNA eingesetzt wurde. Die Rekombination von DNA über Artgrenzen hinweg wurde 1973 von Herbert Wayne Boyer (geb. 1936) und Stanley Norman Cohen (geb. 1935) entwickelt und ist seit den 1980er-Jahren Thema in der Kunst (Reichle 2005, 92; Reichle 2018). Transgenic Art als Bezeichnung für diese Kunstrichtung wurde 1998 vom brasilianischen Medienkünstler und Theoretiker Eduardo Kac (geb. 1962) eingeführt. Die Transgenic Art zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit Organismen arbeitet, deren genetischer Code durch den Einsatz molekularbiologischer Technologien verändert wurde.

Von der BioArt und der Transgenic Art klar unterschieden wird die Artificial Life Art, die mit computerbasierten Simulationsmodellen wie Algorithmen und Künstlicher Intelligenz arbeitet (Reichle 2005, 3). Sie befasst sich mit der „Verlebendigung des Technischen“ während sich die Transgenic Art mit der „Technisierung des Lebendigen“ auseinandersetzt (Reichle 2005, 189–192).

Entwicklungslinien

In der BioArt und der Transgenic Art kann man zwei Entwicklungslinien unterscheiden: eine, in der die Künstler/innen selbst Technologien der Molekularbiologie anwenden, und eine zweite, in der es ihr Ziel ist, einen Diskurs über diese Methoden zu provozieren, ohne dabei selbst im Labor an modifizierten Organismen zu arbeiten. Neue molekularbiologische Werkzeuge (zum Beispiel CRISPR/Cas) erfordern immer gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die auch in der BioArt geführt oder sogar durch diese angestoßen werden. Die Interessen der BioArt-Künstler/innen haben sich dabei mit der Zeit verschoben, wie Ingeborg Reichle beschreibt (Reichle 2018, 45). In den Anfangsjahren dieser Kunstrichtung waren die Künstler/innen vor allem daran interessiert, die jungen Verfahren der Biotechnologie auf kreative Weise zu nutzen. Seit einiger Zeit steht die Klimakrise thematisch im Fokus. Der Blick richtet sich auf das Artensterben und einen potenziellen ökologischen Kollaps. Auch Anna Dumitriu und Alex May greifen diese Themen auf, so zum Beispiel in ihrer Arbeit Fermenting Futures.

BioArt & Transgenic Art – Referenzpositionen

In der Transgenic Art gibt es zwei große Strömungen, deren Hauptvertreter Eduardo Kac (*1962) und Joe Davis (*1950) sind.

Kac wurde durch sein Werk GFP Bunny (http://www.ekac.org/gfpbunny.html) weltweit bekannt. In einem Labor wurde einem Kaninchen per Gentransfer grün fluoreszierendes Protein (GFP) eingesetzt. Das Tier wurde Kac aber nie ausgehändigt. Dennoch brachte er dadurch die ethischen Debatten über die Genforschung in die internationale Presse. Entscheidend dafür ist die Inszenierung, bei der sich Kac gleichermaßen kunst- und kulturhistorischer Verweise wie auch wissenschaftlicher Schaubilder bedient. Eduardo Kac möchte durch Arbeiten wie diese dafür sensibilisieren, dass Eingriffe in die DNA es ermöglichen, neue Lebewesen nach ästhetischen Kriterien zu „entwerfen“. Auch die Manipulation menschlicher Gene ist für ihn bereits greifbar nah: „Mensch zu sein wird heißen, dass das menschliche Genom keine Beschränkung, sondern unser Ausgangspunkt ist.“ (Reichle 2005, 50).

Joe Davis dagegen arbeitet selbst im Labor. Er gilt als einer der ersten Künstler, die ihr Atelier gegen ein Labor eintauschten. Seit 1992 ist er am MIT ansässig, wo er im Labor des Biologieprofessors Alexander Rich zunächst Artist in Residence und später assoziierter Forscher wurde. Er forscht dort an „Codierungs- und Sequenzierungsproblemen des genetischen Codes“ (Reichle 2005, 80). Sein Werk Microvenus (1986) zeigt, wie das germanische Symbol für das Leben und die Erde zunächst in einen Binärcode und dann in eine DNA-Sequenz übersetzt wird (https://www.clotmag.com/biomedia/joe-davis; Reichle 20055, 83). Ein weiteres Beispiel sind die Projekte des Tissue Culture and Art Project, einer Kollaboration der australischen Künstler Oron Catts und Ionat Zurr. In ihren Projekten, bei denen sie oft mit lebendem Zellmaterial arbeiten, wird die Laborsituation sogar direkt in die Ausstellung übernommen (Abbildungen: https://tcaproject.net/)

Anna Dumitriu und Alex May arbeiten, wie Joe Davis, selbst im Labor und tauchen dabei ebenso tief in das Feld der Biotechnologie ein wie er. Ingeborg Reichle schrieb in ihrer Dissertation von 2003, Davis sei womöglich der einzige wirkliche „Künstlerforscher“ (Reichle 2005, 112). Aus heutiger Sicht ist diese Aussage aber nicht mehr gültig, da sich auch Dumitriu und May die komplexen molekularbiologischen Inhalte ihrer Werke selbst und in engem Austausch mit der Wissenschaft erarbeiten. Zugleich bedienen sie sich aber auch eines reichen kunst- und kulturhistorischen Verweissystems, was an die Arbeitsweise Kacs erinnert. Sie vereinen somit Charakteristika der beiden großen Strömungen der Transgenic Art.

Es kommt durch ihre Arbeitsweise und die enge Kooperation mit Wissenschaftler/innen zu einer Annäherung zwischen Kunst und Wissenschaft. Gleichzeitig ermöglichen die Arbeiten auch einen Diskurs zwischen Forschung und Öffentlichkeit und nehmen eine vermittelnde Rolle ein. Sie laden dazu ein, ihre komplexen wissenschaftlichen und historischen Hintergründe zu entdecken. Wie auch Kac schaffen Dumitriu und May es so, Betrachter/innen für die ethischen Fragestellungen, die mit der Molekularbiologie einhergehen zu sensibilisieren, ohne dabei ihre Chancen aus den Augen zu verlieren.

Biotechnology from the Blue Flower

Biotechnology from the Blue Flower ist in Zusammenarbeit mit dem europäischen Forschungsprojekt CHIC entstanden. In dessen Mittelpunkt steht die Zichorie (Wegwarte, Chicorium intybus). Im Rahmen ihrer künstlerischen Arbeit haben sich Anna Dumitriu und Alex May sowohl mit Methoden der Gen-Editierung zur Pflanzenzüchtung als auch der Morphologie der Pflanze und ihren historisch-mythologischen Dimensionen auseinandergesetzt. Entstanden ist eine Installation, die eine 3D-Skulptur, ein Video sowie eine App umfasst.

CHIC-PROJEKT

Im Zentrum von CHIC steht die Entwicklung neuer Zichoriensorten. Anknüpfungspunkte sind zwei Naturstoffe, die die Pflanze produziert: Inulin und Terpene.

Inulin ist ein präbiotisch wirksamer, verdauungsfördernder Ballaststoff und wird auch als Zuckerersatz verwendet. Eines der Projektziele ist es, eine Zichorie zu züchten, die mehr und besseres Inulin produziert. Hierzu werden die Gene, die für die Herstellung von Inulin verantwortlich sind, mit der CRISPR/Cas-Methode verändert.

Terpene verursachen den bitteren Geschmack der Zichorie, haben aber auch medizinisch relevante Eigenschaften. Sie können beispielsweise entzündungshemmend oder schmerzstillend wirken. Das CHIC-Projekt untersucht daher einerseits, welche medizinisch verwendbaren Terpene die Zichorie besitzt und welche Gene für die Synthese der Terpene zuständig sind. Andererseits erforscht es, welche dieser Gene ausgeschaltet werden müssen, um die Produktion der Bitterstoffe zu unterbinden und die Pflanze als Süßungsmittel besser nutzbar zu machen.

Im CHIC-Projekt verbinden sich somit die Genom-Editierung mit der Erforschung des Genoms der Zichorie.

Materialforschungen

Am Anfang der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Zichorie stand für Dumitriu und May die Erforschung ihrer Struktur und Morphologie. So haben sie beispielsweise Schnitte durch die Wurzel eingefärbt und konnten die in ihr eingelagerten Terpene sichtbar machen. Des weiteren haben sie die Pflanze mit Wurzel gescannt und daraus mittels Photogrammetrie ein 3D-Modell der Zichorie entwickelt, das eine visuelle Reise durch ihr Inneres ermöglicht.

Durch diese Herangehensweise werfen Dumitriu und May einen buchstäblich neuen Blick auf die Pflanze und heben so ihr ästhetisches Potenzial. Die Strategie, Schönheit in banalen, oftmals übersehenen oder für die ästhetische Betrachtung unscheinbaren Objekten zu sehen, finden wir auch in den Arbeiten Bioarchaeology of Yeast, die zur Werkgruppe Fermenting Futures gehören. Im Labor als Artists in Residence haben Dumitriu und May außerdem die Protoplasten der Zichorie mit CRISPR/Cas gentechnisch editiert und so weitere Kontextualisierungen angestoßen.

Die Blaue Blume

Karriere machte die Wegwarte als Vorbild für die Blaue Blume, das zentrale Symbol der Romantik. In seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen setzte ihr Novalis (1772–1801) ein literarisches Denkmal und erhob sie zum Sinnbild der romantischen Sehnsucht nach neuen Bewusstseins- und Erlebnishorizonten (Malaguti 2005).

Die Romantik lässt sich als Reaktion auf die industrielle Revolution fassen, die den Menschen von der Natur entfremdete und die Welt durch die (natur)wissenschaftliche Erklärbarkeit entzauberte. Indem Dumitriu und May den historischen Symbolcharakter der Zichorie adressieren, greifen sie die damals wie heute relevante Frage nach unserem Verhältnis zur Natur auf. Welche Bedeutung wird Natur in Zukunft noch haben? Wie grenzen sich vom Menschen bewirkte Veränderungen von natürlichen Prozessen ab? Ist das Ausschalten eines Genes bereits eine Manipulation von Natur? Die Antwort auf diese Fragen wird die Akzeptanz gentechnologischer Methoden und die Wertung ihrer Chancen und Risiken entscheidend prägen.

Goethes Urpflanze

Neben der symbolbeladenen Bedeutung der Zichorie ist eine weitere historische Referenz Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) Idee der Urpflanze. In seiner Metamorphosenlehre setzte er die Urpflanze mit einem Archetyp gleich, der allen Pflanzen zugrunde liegt und aus dem sie mit ihren verschiedenen Ausprägungen hervorgegangen sind. Die Vorstellung von der Urpflanze gewinnt Goethe auf Basis intensiver Naturstudien, die 1790 in seinem Werk Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären mündeten. Dort legte Goethe dar, dass bei einer einzelnen Pflanze unterschiedliche Ausformungen – etwa die Stängel-, Kelch- und Blütenblätter – als Metamorphosen desselben Grundorgans verstanden werden können (Goethe 1980, 78). Schon einige Jahre früher hatte er notiert: „Hypothese Alles ist Blat, und durch diese Einfachheit wird die größte Manigfaltigkeit möglich.“ (Kuhn 1977, 58). „Alles ist Blatt“ – das lässt sich auch vom Prozess der gentechnologischen Pflanzenzüchtung sagen, wird doch im Labor aus einer einzelnen Zelle, dem Protoplasten, die gesamte Pflanze mit all ihren unterschiedlichen Organen gezogen.

Die Idee der Urpflanze greifen Dumitriu und May auch in ihrem Video auf. Es zeigt das Genom der Zichorie, aus dem alle sich wiederholenden DNA-Sequenzen entfernt wurden, die die Pflanze einer aktuellen Hypothese nach im Laufe der Evolution erworbenen hat. Lässt sich mit diesem künstlerisch-spekulativen Gen-Knockout die Evolution zurückdrehen und die Urgestalt der Zichorie wiederherstellen?

Foto: Anna Dumitriu und Alex May

Foto: Anna Dumitriu und Alex May

Biotechnology from the Blue Flower – Skulptur und App

Die Skulptur ist der 3D-Druck einer Zichorie, die auf hochauflösenden Photogrammetrie-Scans der Pflanzenklonen basiert, mit denen die Forscher*innen des CHIC-Projektes arbeiten. Sie enthält außerdem Relikte des CRISPR-modifizierten Pflanzenmaterials aus dem Labor. Durchdringen sich damit bereits die Kategorien natürlich/künstlich und real/digital, so wird dies auch in der Form der Skulptur selbst sichtbar. Manche ihrer Komponenten repräsentieren ein realistisches Abbild der Zichorie, andere zeigen scheinbar Fehler bei der Produktion und geben sich so als Simulation von Natur zu erkennen. Die Natursimulation wird in der App aufgegriffen, die mittels Augmented Reality an jedem beliebigen Ort Wegwarten wachsen lässt. Die engen gesetzlichen Grenzen, die in Hinsicht auf die landwirtschaftliche Nutzung gentechnisch gezüchteter Pflanzen bestehen und auch in Hinsicht auf die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Organismen im Kunstkontext auszustellen, werden so zumindest im virtuellen Raum überschritten beziehungsweise durchbrochen.

Codierung von Sprache in DNA

Um Sprache, eine komplexe Reihenfolge von 26 Buchstaben und Sonderzeichen, in DNA, eine ebenso komplexe Reihenfolge von 4 Nukleotiden abgekürzt mit A, T, G und C, zu übersetzen, sind eine Reihe von Schritten notwendig. Für die Übersetzung nutzte Anna Dumitriu den ASCII-Code (American Standard Code for Information Interchange), der auf dem Binärsystem (auch Dualsystem genannt) basiert. In dem ASCII-Code wird jedem Buchstaben eine spezifische 7-stellige Kombination der binären Elementen 0 und 1 zugeordnet.

Aus M wird 1001101.

Aus a wird 1100001.

Aus k wird 1101011.

Und aus e wird 1100101.

Neben dem Binärsystem, das nur die Ziffern 0 und 1 kennt, gibt es weitere Systeme. Das für uns gebräuchlichste Zahlensystem ist das Dezimalsystem, bestehend aus den Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die in der DNA gespeicherte genetische Information beruht auf der Anordnung von vier unterschiedlichen Basen: Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) und Cytosin (C). Ordnet man jeder dieser Basen eine Ziffer zu (A=0, T=1, G=2 und C=3), so erkennt man, dass die genetische Information in Form eines quaternären Systems, einem System aus 4 Ziffern (0, 1, 2, 3), gespeichert wird. Übersetzt man nun die Buchstaben innerhalb des ASCII in ein quaternäres System, so erhält man jeweils neue Zahlen, die nun aus vier Ziffern bzw. vier DNA-Basen bestehen.

Das bedeutet:

aus (M) 1001101 wird 1031 bzw. TACT

aus (a) 1100001 wird 1201 bzw. TGAT

aus (k) 1101011 wird 1223 bzw. TGGC

aus (e) 1100101 wird 1211 bzw. TGTT

Die DNA-Basenreihenfolge TACT TGAT TGGC TGTT codiert somit das Wort „Make“.

Erstellt wird diese DNA-Sequenz chemisch mit Hilfe der sogenannten Phosphoramidit-Synthese. Modifizierte Nukleotide werden hierfür nacheinander in der beabsichtigten Abfolge über chemische Reaktionen miteinander verknüpft, bis die gewünschte Sequenz synthetisiert ist. Nachdem eine bestimmte Region in der DNA z.B. mit der Genschere herausgeschnitten wurde, kann die chemisch synthetisierte DNA über einen natürlichen DNA-Reparaturmechanismus (homologe Rekombination) genau an diese Leerstelle platziert werden.

CRISPR/Cas

CRISPR/Cas und GMO sind Abkürzungen für eine genetische Methode und genetisch veränderte Organismen. Gelegentlich wird auch GEO verwendet, also Genetically Engineered Organism. Genetisch modifiziert kehrt den gezielten Zugriff auf den Gencode hervor und macht damit deutlich, dass sich das Verfahren von herkömmlichen Methoden der Züchtung unterscheidet, die auf Kreuzung, zufällige Mutation und Rekombination basieren.

Das CRISPR/Cas-System ist eine Methode, die zur Modifizierung von Organismen zum Einsatz kommt. Konkret handelt es sich dabei um einen Zugriff auf die Basenfolge des Genoms, aus der Stücke herausgenommen, eingesetzt oder ausgetauscht werden können. Eingebracht werden können arteigene wie auch artfremde Gene. Durch die Unterbrechung der Basenfolge können Gene auch gezielt ausgeschaltet werden. Je nach Organismus wird zwischen grüner, roter und weißer Gentechnik unterschieden.

Dazu gehören gentechnisch veränderte Bakterien, die seit 1999 für Insulinpräparate verwendet werden, aber auch Milchsäurebakterien, die auf die Fermentierung von Milchprodukten einwirken. Transgene Hefen wiederum können der Herstellung von kalorienreduzierten Biersorten dienen (Wankerl, 2013, 48).

CRISPR/Cas wurde in Bakterien als Organismus-eigener Schutzmechanismus gegen Viren entdeckt Das System setzt sich aus zwei Teilen zusammen. CRISPR – der eine Teil – steht als Abkürzung für Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und bezeichnet Abschnitte sich wiederholender DNA. In diesen Abschnitten wird fremde DANN, beispielsweise von Viren, gespeichert. CRISPR dient somit als Speicherort bzw. zelluläres Gedächtnis. Zusammen mit dem anderen Teil, dem Enzym Cas (CRISPR associated), ist es ein zentraler Teil des bakteriellen Immunsystems.

Mit Hilfe der CRISPR-Sequenzen erkennt das Enzym Cas eine in das Bakterium eindringende virale DNA. Dies hat zur Folge, dass Cas die erkannte DNA schneidet, das Genom des Eindringlings zerstört und so eine virale Infektion vermeidet. Aufgrund dieser Reaktion wird das CRISPR/Cas-System im Allgemeinen auch als Genschere bezeichnet. In der Biotechnologie erfreut sich dieses System großer Beliebtheit. Durch Modifikationen der CRISPR-Sequenzen kann man das Cas-Enzym an jeder gewünschten Stelle jedes Lebewesens Erbgut schneiden lassen (Jinek et al. 2012).

Es gibt mehrere Arten von Cas-Enzymen, welche in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden. So gehört das häufig genutzte Cas9-Enzym zu einer Gruppe von Cas-Enzymen, welche in der Lage sind, DNA zu schneiden. Andere Cas-Enzyme hingegen schneiden ausschließlich RNA.

DNA als Speichermedium

DNA ist nicht nur in der Lage, menschliches Erbgut zu speichern. Für Forscher/innen ist die DNA als Speichermedium sämtlicher Daten ein interessantes Thema, da sie gegenüber vielen Speichermedien robuster und langlebiger ist. Während eine CD Daten nur etwa 30 Jahre lang ablesbar hält, soll die DNA ihre enthaltenen Daten über hunderte von Jahren aufbewahren können. Der amerikanische Künstler Joe Davis, einer der Pioniere der BioArt, hat bereits 1986 mit der DNA als Speichermedium gearbeitet. Mit Microvenus schuf er ein Bild, das in ein gentechnisch verändertes Bakterium codiert wurde. Das Bild zeigt ein altgermanisches Symbol, eine Rune, welches das Leben und die weibliche Erde symbolisiert (Davis 1996, 70-74). Davis ging es dabei um die Erforschung von Kommunikationsmöglichkeiten mit extraterrestrischen Intelligenzen, die von der NASA seit Jahrzehnten betrieben werden (Davis 1996, 70-74).

Ecocritical Art

Kurz definiert, beleuchtet ecocriticism Probleme der ökologischen Vernetzung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in kultureller Interpretation (Braddock 2009). Als Ecocritical Art werden dementsprechend Kunstformen bezeichnet, die sich mit ökologischen Problemen und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen auseinandersetzen. Dabei werden Vorstellungen von Natur, Gesellschaft und Ökologie – und vor allem die Rolle des Menschen als Akteur – fundamental hinterfragt (Martin 2015, 5).

Während bei einigen künstlerischen Positionen der Fokus ausschließlich darauf liegt, Probleme und ihre Auswirkungen aufzugreifen, zu analysieren und dokumentieren, setzen sich andere Künstler auch mit Überlegungen auseinander, welche Lösungen sich für die einzelnen Probleme aufzeigen lassen. Diese Lösungsansätze können etwa – wie bei Dumitriu oder May – auf wissenschaftlich begründeten Ansätzen und potentiell umsetzbaren Möglichkeiten oder auch spekulativ-utopisch sein. Die künstlerischen Strategien implizieren damit oftmals eine intensive, disziplinenübergreifende Zusammenarbeit.

Die künstlerischen Ausdrucksformen sind weit gespannt und reichen von eher klassischen Medien wie Fotografie bis hin zu partizipativen oder aktivistisch-performativen Prozessen (Rapp, de Lutz 2021, 56).

Ethik und BioArt

Mehr als andere Kunstformen ruft die BioArt neben ästhetischen auch ethische Kategorien auf den Plan, was jedoch weniger den Werken selbst als ihrer Referenz zu Praktiken in der biologischen Forschung geschuldet ist. Für den Umgang mit lebenden Organismen, wie sie im Zentrum der biologischen Forschung steht, ist Ethik hochgradig relevant. Denn als Philosophie beansprucht Ethik für sich, über Weisen eines angemessenen und richtigen Handelns zu reflektieren. In die Ästhetik hingegen, die sich Prozessen der Wahrnehmung und der sinnlichen Erkenntnis zuwendet und die für den künstlerischen Ausdruck relevante Kategorie ist, spielen ethische Überlegungen nicht hinein. Obwohl nun Ethik und Ästhetik keine unmittelbaren Schnittstellen aufweisen, treffen sie in den Werken der BioArt aufeinander (Vaage 2016, 88). Grund ist die Beschäftigung der BioArt mit lebendem Material, mit Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilzen, aber auch Pflanzen und Tieren. Am lebenden Material werden Möglichkeiten der Biotechnologie aufgezeigt und gleichzeitig mit ihren Auswirkungen zur Disposition gestellt.

Im Kunstkontext wird nun nicht lediglich die Modifikation am lebenden Material unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert, sondern bereits die bloße Tatsache, dass bestimmte Materialien Gegenstand des künstlerischen Arbeitens werden. So löste beispielsweise Steve Kurtz (*1958) vom Critical Art Ensemble Diskussionen um die Sicherheit im Umgang mit biologischem Material aus, als bekannt wurde, dass der Künstler im Besitz von Mikroorganismen war, die als biologische Waffe eingesetzt werden könnten (Yetisen 2015, 730).

Bei der ethischen Beurteilung der BioArt werden nun oftmals die gleichen Maßstäbe angelegt wie bei den biotechnologischen Praktiken selbst. Die Frage, was ein Kunstwerk angesichts provokanter und gesellschaftlich kontrovers diskutierter Inhalte eigentlich leisten soll, rückt in den Hintergrund. Ist das Kunstwerk abstoßend genug, wird die implizite Kritik leichter verstanden. Ist es jedoch ästhetisch ansprechend, wird das Kunstwerk eher Gegenstand verstärkter Kritik. Dann wird ihm unterstellt, die tatsächliche Dimension biotechnologischer Möglichkeiten nicht umfassend zu berücksichtigen oder gar zu beschönigen.

Ethik und Genetik

Einer besonders scharfen Kritik sind Kunstwerke ausgesetzt, die sich gentechnischen Veränderungen zuwenden. Auch wenn Eingriffe in die DNA mit Vorteilen für Ökologie, Gesundheit oder andere Anwendungsbereiche begründet sind, bleiben doch langfristige Konsequenzen schwer einschätzbar. Wie sich beispielsweise eine genetische Veränderung im Laufe einer Erbfolge auswirken wird, entzieht sich jeder Festlegung.

Mikrobiologische Forschung, die zunächst nach Erkenntnis strebt und sich überhaupt erst einmal ein Bild über die Möglichkeiten genetischer Veränderungen machen möchte, ist nicht deontologisch ausgerichtet, fasst also nicht die möglichen Folgen in den Blick. Als Beurteilungsmaßstab, ob ein bestimmtes Forschungsprojekt durchgeführt und genehmigt werden soll, werden utilitaristische Überlegungen herangezogen, also ein Abwägen der Kosten-Nutzen-Relation.

Den an die Biotechnologie gestellten Fragen treten die ästhetischen Anliegen der Kunst entgegen. Werke mit amoralischen Inhalten werden nicht zwangsläufig ein moralisches Bewusstsein wecken und folglich ihr Ziel verfehlen, für bestimmte Problemstellungen zu sensibilisieren (Vaage 2016, 91). Gerade aber indem Künstler und Werk sich Sachverhalten der Gentechnologie zuwenden und sie zur Darstellung bringen, lenken sie den Blick auf Folgen, die vorher vielleicht noch gar nicht diskutiert wurden. Sie können auch moralisch-ethische Aspekte hervorkehren und darüber Entscheidungen beeinflussen (Vaage 2016, 102).

Fermenting Futures

Fermenting Futures ist von mehreren aktuellen Ergebnisse zur Hefeforschung inspiriert und entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrobiologie und Mikrobielle Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien sowie dem Austrian Center of Industrial Biotechnology (acib). Das Projekt von Anna Dumitriu und Alex May besteht aus vier Werkgruppen, die jeweils bestimmte Aspekte der Hefe erforschen und aufzeigen, welches bioökonomische Potential die oftmals unbeachteten Mikroorganismen besitzen. Aus künstlerischer Perspektive geht es bei der Mitarbeit an der Hefeforschung auch um die Transformation und Rekontextualisierung von Ideen und Materialien (Schachinger 2020).

Hefeforschung an der BOKU

Hefe gehört zu den Organismen, die molekularbiologisch am besten erforscht sind. Die Bandbreite ihrer bioökonomischen Einsatzzwecke ist groß und reicht von der Biotreibstoffproduktion bis hin zur Medikamentenherstellung.

2015 gelang es dem Team um Prof. Dr. Diethard Mattanovich, den Stoffwechselweg der Hefeart Pichia pastoris zu erklären. Die Pichia pastoris gehört zu den nichtfermentierenden Hefen (das heißt, sie ist zum Brotbacken ungeeignet), kann aber Methanol verstoffwechseln (BOKU 2015). Die Aufdeckung dieses Mechanismus bildet die Grundlage für die Befähigung der Hefe, Kohlendioxid zu verwerten (Dumitriu et al 2021). Erreicht wurde dies 2019 durch eine gentechnische Veränderung, bei der acht Gene aus Pflanzen, Bakterien und anderen Hefearten in die Pichia pastoris eingebaut wurden. Gleichzeitig wurden drei Gene ausgeschaltet. Die so veränderte Hefe nutzt nun anstelle von Methanol CO2 für ihren Metabolismus und besitzt damit das Potential zur Reduktion von CO2-Emissionen. In einem weiteren Forschungsprojekt wurde die ursprünglich nicht fermentierende Pichia pastoris durch Geneditierung zum Fermentieren gebracht.

Zeitgleich gelang es, eine weitere Hefeart, nämlich Saccharomyces cerevisiae, gentechnisch so zu modifizieren, dass sie Milchsäure produziert. Milchsäure ist der Ausgangsstoff für Polylactid (PLA) – einem biologisch abbaubaren Kunststoff.

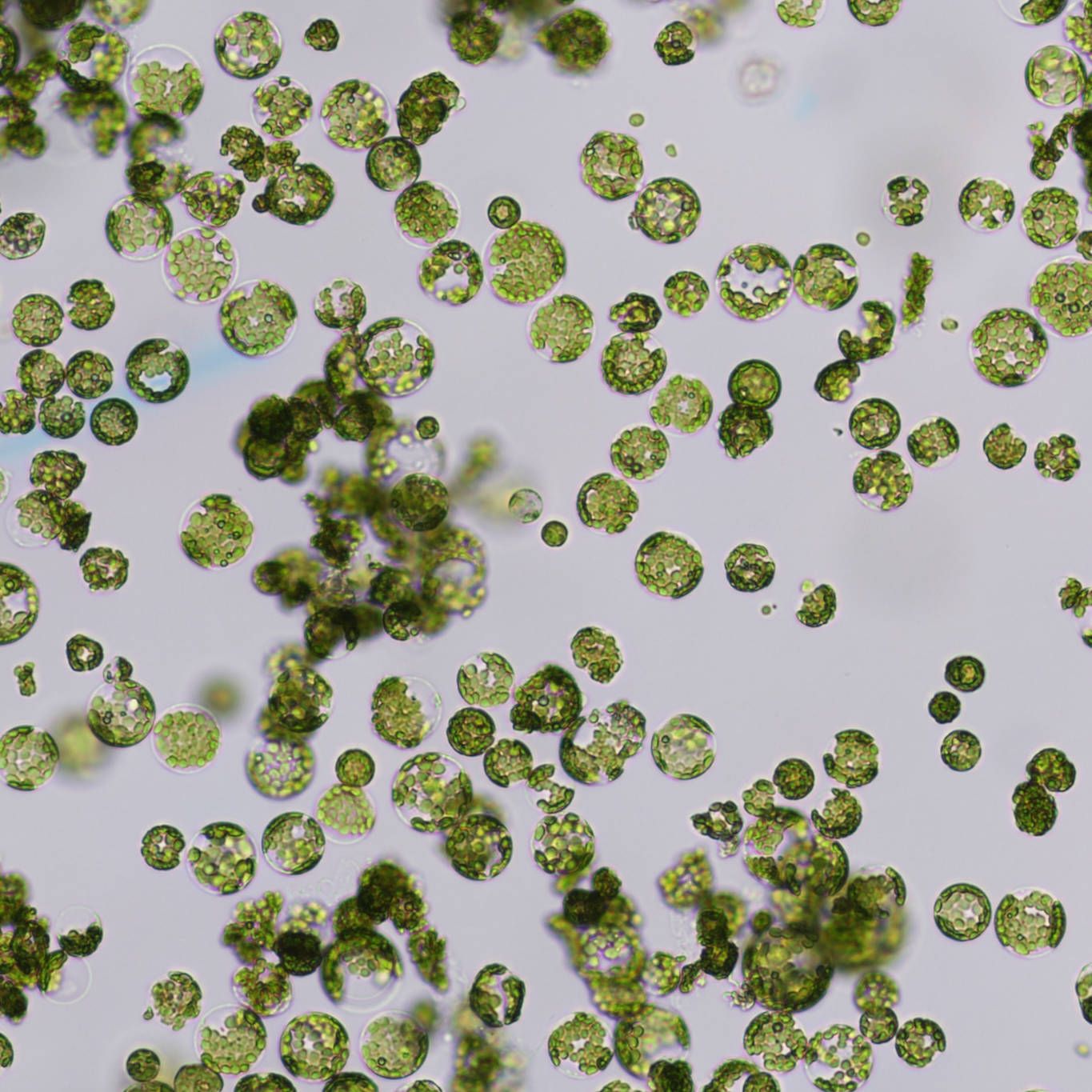

Hefe

Der Begriff Hefe beschreibt in der Biologie keine monophyletische Gruppe (Gruppe, die aus einem Vorfahren hervorging) so wie es z.B. Säugetiere sind, sondern eine Fülle unterschiedlicher Organismen, die lediglich ein bestimmtes Merkmal teilen: Alle Hefen sind einzellige Pilze, die sich asexuell durch Abknospung einer Zelle vermehren.

Hefe kommt nahezu überall vor und findet in zahlreichen Bereichen Anwendung. Lebendige Hefe nutzt man klassischerweise beim Brotbacken oder Bierbrauen, sie kann aber auch als Probiotikum dienen. Nicht lebendige Hefen werden oft als Geschmacksverstärker eingesetzt oder können als Zusatzstoff hochverdauliche Nährstoffe bereitstellen.

Fermenting Futures

Fermenting Futures basiert auf der Zusammenführung zweier Forschungsprojekte. Den Forschern der BOKU gelang es, die Eigenschaften der modifizierten Pichia pastoris und Saccharomyces cerevisiae zu kombinieren: Entstanden ist eine Pichia pastoris-Superhefe, die CO2 aufnehmen und Milchsäure als Grundstoff für den biologisch abbaubaren Kunststoff PLA abgeben kann. Damit werden zwei ökologische Herausforderungen gleichzeitig in Angriff genommen – die CO2-Reduktion und die Umweltverschmutzung durch Plastik (Dumitriu et al 2021).

In ihrem Kunstwerk veranschaulichen Dumitriu und May den im Sinne Gotthold Ephraim Lessings „fruchtbaren Moment“ dieses komplexen Prozesses. Zu sehen ist ein großes Glasgefäß, das mit brodelnder Flüssigkeit gefüllt ist und aus dessen Hals Silikonschläuche herausragen. Die Installation steht stellvertretend für den Fermentierungsprozess der Hefe, die als genetisch veränderter Organismus das Labor aus Sicherheitsgründen nicht lebend verlassen darf (daher wurde die im Gefäß schwimmende Hefe vor der Präsentation in der Ausstellung abgetötet).

Das Glasgefäß ist auf einem Sockel aus Rosskastanienholz positioniert, der auf das natürliche Habitat der Pichia pastoris hinweist. Sie kommt üblicherweise auf Rosskastanienbäumen vor und ernährt sich von deren Saft.

Auf dem Glasgefäß sind 3D-Drucke von Hefekulturen angebracht, die auf Photogrammetrie-Scans basieren. Sie bestehen aus PLA. Eine der kleinen Formen ist weiß – sie wurde aus PLA gedruckt, das aus der von den genmodifizierten Hefen P. pastoris und S. cerevisae produzierten Milchsäure besteht. Noch sind die Mengen äußerst gering, doch arbeitet das Forscher/innenteam daran, die Toleranz der Hefe gegenüber der zellgiftigen Milchsäure durch gerichtete Evolution zu erhöhen und damit die Produktionsmengen zu vergrößern.

Culture

Culture zeigt Häusermodelle, umgeben von Erdreich. Das Innere der Modelle – teilweise mit Elektrizität und kleinen Fernseher ausgestattet – scheint belebt.

Der Putz der Gebäude besteht aus Brotkrumen. Das Brot herfür wurde mit der an der BOKU entwickelten Pichia pastoris gebacken, die dank der gentechnischen Veränderung als Backhefe dienen kann.

Die Häuser und ihre Ausstattung stehen für die Entwicklung von Kultur seit der Sesshaftwerdung des Menschen in der Jungsteinzeit. Es wird vermutet, dass Hefe bei diesem Prozess eine wichtige Rolle spielte, ermöglichte sie doch das Backen von Brot und das Brauen von Bier. Auf Ackerbau und Anzucht von Getreide verweist auch das Erdreich. Es ist im übertragenen wie buchstäblichen Sinne der Ackerboden, auf dem unsere Zivilisation gründet: eine dünne, fragile Schicht, auf und mit der eine ständig wachsende Weltbevölkerung ernährt werden muss.

Mit Culture gelingt Dumitriu und May ein bedeutsamer Perspektivenwechsel. Nicht der Mensch, sondern ein kleiner Mikroorganismus wird zu einem Player, der in Zukunft unser Schicksal vielleicht genauso mitbestimmt wie vor Tausenden von Jahren.

Das Lactat Dehydrogenase Gen-Duett ergänzt die Installation. Ausgangspunkt der Klanginstallation ist die DNA-Basenfolge des Lactatdehydrogenase-Gens, das für die Produktion der Milchsäure zuständig ist.

Bio-archeology of Yeast

Die Hefe als nicht-menschlicher Akteur steht auch bei der Skulpturenserie Bio-archeology of Yeast im Zentrum. Ihr liegen 3D-Photogrammetrie-Scans von Kolonien schwarzer Hefe zugrunde. Diese Hefe gehört zu einer extremophilen Hefeart, die sich extremen, allgemein als lebensfeindlich geltenden Umweltbedingungen angepasst hat. Die Skulpturen sind aus Baumaterialien gegossen, die die schwarze Hefe gerne besiedelt und in den Original-Farbtönen handbemalt, in denen die schwarze Hefe vorkommt. Diese reichen von Rosa über Orange bis Schwarz. Abschließend wurden einige der im Labor gescannten kleinen Hefe-Kolonien appliziert.

Mit der Aufdeckung des skulpturalen Potenzials des Hefepilzes, der in anderen Zusammenhängen als Störung oder gar Schädling wahrgenommen wird, kehren Dumitriu und May dessen ästhetische Qualitäten hervor. Zerfall als negativ besetzter und bei Kunstwerken üblicherweise sogar gefährlicher Vorgang wird umgewertet in einen Prozess der künstlerisch produktiven Materialtransformation.

Pigments

Pigments untersucht eine weitere natürliche Eigenschaft der Hefe, nämlich ihre Fähigkeit, Pigmente herstellen zu können. So schützen sich Hefepilze etwa durch die Produktion von Melanin vor Sonnenlicht – ein Mechanismus, den wir auch von der menschlichen Haut kennen. Mit ihren Textilarbeiten, die mit Pigmenten von Mikroorganismen gefärbt sind, möchten Dumitriu und May die Diskussion über Alternativen zu chemischen Farbstoffen anregen. Diese könnten sowohl in der Modeindustrie als auch bei der Nahrungsmittelproduktion zum Einsatz kommen.

Genforschung – Historischer Abriss

Klassische Genetik: Gregor Johann Mendel

Genetische Abfolgen, also die Weitergabe von Merkmalen durch im Organismus festgeschriebene Anlagen, ist seit langem bekannt. In kontinuierlicher Forschung wurden dann schrittweise die genauen Zusammenhänge von Erbcode und Merkmalen erforscht und aufgezeigt.

Nachdem Charles Darwin (1809-1882) 1838 in einer ersten Fassung die Entstehung und Veränderung biologischer Spezies als evolutionären Prozess beschrieben hatte, bei dem sich das jeweils dominante Wesen durchsetzt, wendete sich der Augustinermönch Gregor Johann Mendel (1822-1884) gezielt der Weitergabe von phänotypischer Merkmale durch Sortenkreuzung zu. Zwischen 1856 und 1865 erprobte Mendel an Erbsenpflanzen verschiedene Kreuzungen und wertete sie statistisch aus. Da die Erbsenpflanze unterschiedliche Merkmale ausprägte, etwa violette und weiße Blüten oder grüne und gelbe Samen, konnte die Weitergabe von Merkmalen nachvollzogen werden, indem Mendel die Bestäubung von Hand vornahm, also die Pollen der einen Sorte auf die Narbe der anderen übertrug. Die von Mendel entwickelte Methode der Kreuzung wurde im Weiteren auf Nutzpflanzen angewendet, um deren Samen zu vermehren und sukzessive die Sorte zu verbessern.

Molekulargenetik

Die klassische Genetik, zu der die von Mendel aufgestellten Regeln zählen, wurde um die Mitte des 20. Jahrhunderts von der Molekulargenetik abgelöst. Die Untersuchen richten sich auf die molekularen Grundlagen der Vererbung, die DNA und die RNA.

Die Erkenntnisse um den Zusammenhang von molekularer Struktur und Erbinformation entwickelten sich sukzessive, beginnend mit der Isolierung des Nukleins aus dem Zellkern, der Entdeckung der Nukleinsäure bis hin zur DNA-Sequenzierung 1975, die 1993 in die Sequenzierung des ersten eukaryotischen Genoms der Saccharomyces cerevisiae, der Bäckerhefe mündete.

Eukaryoten oder Eukaryonten bezeichnet Zellen mit einem Kern und einer reichen Kompartimentierung, im Gegensatz zu Prokaryoten, zellulären Lebewesen, die wie Bakterien, keinen Zellkern haben.

Etappen der molekulargenetischen Entwicklung

Barbara McClintock (1902-1992) erkannte bereits 1943 am Mais das Transposon, einen DNA-Abschnitt im Genom, der seine Position verändert und damit die Vorstellung von einer Konstanz des Genoms widerlegt. Für ihre Entdeckung erzielt sie 1983 den Nobelpreis.

In den 1980er Jahren entdeckte Richard A. Jorgenson (*1951) die RNA-Interferenz. RNA-Interferenz (RNAi) bezeichnet die von RNA-Molekülen veranlasste Unterdrückung einer spezifischen Sequenz einer genetischen Disposition. Sie kommt durch den Doppelstrang der RNA zustande, die für Translation und Transkription verantwortlich ist. Für die Entwicklung eines Verfahrens, mit dem gezielt auf die RNA-Interferenz zugegriffen und somit Gene gezielt stummschalten werden konnten, erhielten Andrew Zachary Fire und Craig C. Mello 2006 den Nobelpreis für Medizin.

1987 fanden Yoshizumi Ishino und seine Kollegen sich wiederholende DNA-Abschnitte bei der Escherichia coli K12, allgemein als CRSPR bezeichnet. Den Begriff „CRISPR“ verwendeten erstmals 2002 Ruud Jansen und seine Kollegen.

2012 publizierten Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier in der Zeitschrift Science ihren Artikel A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity, in dem sie beschrieben, wie der Eingriff in die DNA gezielt erfolgen, wie bestimmte Stellen präzise angesteuert und geschnitten werden können.

Feng Zhang vom Broad Institute des Massachusetts Institute of Technology (MIT) setzte CRISPR/Cas9 2013 erstmals in Mäusen und menschlichen Zellen ein. 2018 behauptete He Jiankui, das Verfahren bei menschlichen Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung eingesetzt zu haben und löste damit weltweite Diskussionen aus. Da die Veränderungen im Embryo erfolgen, hat sie Einfluss auf Ei- und Samenzellen und vererbt sich folglich über Generationen. Die nicht absehbaren Folgen wurden allgemein als nicht vertretbar kritisiert.

Schließlich müssen auch punktgenau gentechnisch veränderte Pflanzen als gentechnisch verändert ausgewiesen werden, obwohl durch Strahlung und Chemikalien genetisch veränderte Pflanzen aus der Kennzeichnungspflicht herausfallen.

Die Genschere im Laboreinsatz

CRISPR/Cas bezeichnet sowohl das Enzym als auch das Vorgehen, mit dem Eingriffe an der Basenfolge einer DNA vorgenommen werden können. Umgangssprachlich ist CRISPR/Cas als Genschere bekannt.

CRISPR steht für „Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats“ und bezeichnet Abschnitte sich wiederholender DNA, die wiederum die Voraussetzung für diverse Modifikationen bieten. Beim Einsatz von CRISPR/Cas können aus dem Genom Stücke herausgenommen, eingesetzt oder ausgetauscht werden. So lassen sich beispielsweise Gene mit unerwünschten Eigenschaften gezielt ausschalten oder Gene fremder Organismen einbringen.

Auch an der Goethe-Universität Frankfurt am Main wird mit CRISPR/Cas gearbeitet. Bei einem Besuch am Institut für Molekulare Biowissenschaften, an dem unter anderem Hefe beforscht wird, erklären Professor Dr. Eckhard Boles und sein Team die Funktionsweise der Genschere und geben Einblicke in die Laborarbeit (zum Begleitfilm: Die Genschere im Laboreinsatz).

Gentechnologie versus herkömmliche Mutationszüchtung

Mit modernen gentechnologischen Methoden wie der Genschere CRISPR/Cas veränderte Pflanzen sind in vielen Ländern der Welt nicht als Agrarpflanzen zugelassen. Es gibt jedoch auch herkömmliche Wege, nützliche Mutationen ins Erbgut einzubringen und damit Pflanzen mit veränderten Eigenschaften zu generieren. Hierfür werden äußerliche Einwirkungen genutzt, welche die Anzahl der natürlich auftretenden Mutationen künstlich erhöhen können. Solche Einflussfaktoren, sogenannte Mutagene, können chemische Substanzen (wie Nitrosamine oder Asbest), energiereiche Strahlung (etwa Röntgenstrahlung und UV-Strahlung) oder biologische Organismen (zum Beispiel Viren) sein. In der modernen Pflanzenzüchtung werden Samen diesen Mutagenen eine Zeit lang ausgesetzt und die daraus entstehenden Pflanzen anschließend auf ihre Eigenschaften getestet (beispielsweise Form und Geschmack der Früchte, Wachstumsverhalten, Reaktion auf verschiedene Stresssituationen). Im Gegensatz zu den mit CRISPR/Cas veränderten Pflanzen sind diese Pflanzen in den meisten Ländern für die landwirtschaftliche Nutzung zugelassen, da hier keine künstliche Einbringung von fremder DNA in den pflanzlichen Organismus erfolgt. Der große Nachteil dieser Methode besteht allerdings darin, dass die herbeigeführten Mutationen unkontrolliert sind. Das hat zur Folge, dass es neben nützlichen auch zu unerwünschten Mutationen kommt.

Hypertext

Durch das Internet lebt eine neue Form der Wissensstrukturierung und -aneignung auf (Brakensiek 2006,12). Der virtuelle Raum nimmt jedwede Form von Wissen und Information auf, das über Hypertext-Funktionen beliebig miteinander verknüpft werden kann. Da dem Hypertext eine nicht linear Ordnung unterliegt, können Verknüpfung in jede Richtung und tendenziell in jeden digitalen Raum erfolgen. Allerdings gibt die Hypertextstruktur – und darin den Ordnungen in den Wunderkammern vergleichbar – bereits Verknüpfungen vor. Da jedoch die Möglichkeiten der Verknüpfung und der Ausweitung des Netzes tendenziell unbegrenzt sind, verleitet auch die im Internet gesammelte Information zu einer weitschweifigen Auseinandersetzung mit dem Ausgangsmaterial.

Solche Möglichkeiten deutet bereits Vannevar Bush 1945 an, als er eine Maschine namens Memex vorstellt, „die das menschliche Gedächtnis erweitern und gleichzeitig seine Assoziationsfähigkeit entwickeln und ausbauen helfen sollte“ (Brakensiek 2006, 7). In den 1960er Jahren folgte Theodor Holm Belson mit Xanadu, was er als universales System zur Verwaltung von Wissen Informationsbereitstellung beschrieb. Im Vorgriff auf das Internet sollten sämtliche für jede Form von Wissen notwendigen Materialien in Form von Bildern und Texten ortsunabhängig elektronisch bereitgestellt werden (Brakensiek 2006, 7).

Inulin

Als Inulin wird ein Gemisch aus verschiedenen Mehrfachzuckern (Polysacchariden) bezeichnet, welche sich aus unterschiedlichen Kombinationen von bis zu 100 kettenförmig angeordneten Fruchtzuckern (Fructosen) aufbaut. Inulin, wie es etwa in der Zichorienwurzel vorkommt, wird aufgrund seiner großen molekularen Ausdehnung häufig in der Lebensmittelherstellung als Ballaststoff mit präbiotischer Wirkung auf die Darmflora eingesetzt. Speziell die Gruppe der Bifidobakterien kann diese komplexen Mehrfachzucker im Gegensatz zum Menschen zu kurzkettigen Fettsäuren verstoffwechseln, da sie über die nötigen Abbauenzyme (Inulinasen) verfügen. Da Inulin nicht über den Dünndarm absorbiert werden kann und somit nicht den Blutzuckerspiegel beeinflusst, wird es auch gerne in der Behandlung von Diabetes-Patienten als Stärkeersatz genutzt.

Kooperative Forschungsnetzwerke

Kunst- und Wunderkammern, wie sie seit dem 16. Jahrhundert an Fürstenhöfen eingerichtet wurden, haben vieles mit Idee von virtuellen Netzwerken, die sich permanent neu strukturieren und knüpfen können, gemeinsam. Beinhalten die Kunst- und Wunderkammern haptisch greifbare Gegenstände, so das Internet virtuelle Objekte, deren Substanz ein binärer Speichercode ist (Brakensiek 2006, 5). Doch in beiden Räumen, dem realen wie dem virtuellen, forciert das Nebeneinander die Ausbildung von Assoziationen.

Jedes Objekt verfügt über mehrere Bedeutungen, die durch die verschiedenen Kombinationen ersichtlich werden Zwar erfolgte in den historischen Kunstkammern die Ordnung der Objekte nach einer bestimmten Systematik und war räumlich letztlich statisch, doch nach welcher Ordnung und in welchen Nachbarschaften einzelne Gegenstände letztlich platziert wurden, war flexibel. Doch gerade damit triumphiert die subjektive Ordnung über alphanummerische Systeme, wie sie später in Museen, Bibliotheken und institutionalisierten Sammlungszusammenhängen gebräuchlich wurden. Digitale Sammlungen wiederum, insbesondere wenn sie sich zu Forschungsnetzwerken zusammenschließen, lassen Zuordnungen weitgehend offen. Sie erfolgen mit jedem Zugriff und mit Blick auf die je individuellen Fragen neu (Brakensiek 2006, 12).

Kunst und Naturwissenschaften

Die Abgrenzung der Kunst als eine von den Wissenschaften zu unterscheidende Disziplin ist vergleichsweise jungen Datums und geht wesentlich auf den Geniekult des 18. Jahrhunderts und die Begründung der modernen Ästhetik durch Immanuel Kant (1724–1804) zurück (Kultermann 1987, 117).

Der lateinische Begriff „ars“ wie auch sein griechisches Äquivalent „technē“ bezeichnen zunächst allgemein eine Fähigkeit, die handwerkliches Können ebenso einschließt wie Kunstfertigkeit. Die auf die Antike zurückgehende Klassifikation der artes liberales unterscheidet zwei Gruppen, deren erste Grammatik, Rhetorik und Dialektik respektive Logik umfasst. Die zweite beinhaltet Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie sowie ab dem frühen Mittelalter Mechanik und Medizin. Den freien Künsten gegenüber standen die praktischen, die artes mechanicae, unter die unter anderem die Baukunst fiel. Eine harte Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft nach heutigem Verständnis bestand nicht.

Mit der Renaissance begannen Kunst und Wissenschaften ihr Verhältnis zueinander zu befragen. Gleichzeitig traten Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci (1452–1519) und Albrecht Dürer (1471–1528) hervor, die in ihrer Funktion als Künstler zugleich auch um die Erforschung von naturwissenschaftlichen Gesetzlichkeiten bemüht waren, wie Perspektive, Anatomie und Proportionsverhältnissen.

Ein Kunstbegriff im modernen Sinne, der das künstlerische Schaffen von jeglicher Handwerklichkeit losgelöst betrachtet, trat vornehmlich mit Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) und Immanuel Kant auf. Für Baumgarten war Kunst Ausdruck sinnlicher Erkenntnis. Kant führte in der Folge den Geschmack als eine vom Verstand weitgehend losgelöste Kategorie ein, die dazu dient, das Schöne zu erfassen, um im Weiteren Kunst als das zweckfrei Schöne zu definieren (Kant 1993, 77). Solchermaßen von Verstand und Zweck entkoppelt, trat Kunst in einen Gegensatz zu den Naturwissenschaften. Die Divergenz behauptete sich bis zur technologischen Revolution in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit Initiativen wie GRAV – Groupe de recherche d’art visuel zu Beginn der 1960er-Jahre in Paris oder dem Art and Technology Program des Los Angeles County Museum of Art in Kalifornien 1966 in Kalifornien und den in dessen Rahmen durchgeführten Experimenten von Künstler/innen im Luftfahrtzentrum kam es wieder zu einer Annäherung (Fiorentini 2010). Seit den 1990er-Jahren setzten schließlich Einrichtungen wie das ZKM in Karlsruhe auf Komplementarität von Wissenschaft und Kunst. Kunst als Wissenschaft wie umgekehrt auch Wissenschaft als Kunst erhalten mit der künstlerischen Forschung einen festen, auch von der Wissenschaftsförderung anerkannten Rahmen.

Kunst- und Wunderkammern

Kunstvoll geformte Objekte, ob von der Natur oder vom Menschen gestaltet, weckten schon früh die Sammelleidenschaft und fanden Eingang in eigens eingerichtete Kabinette. Solche als Kunst- und Wunderkammern bezeichneten Zusammenstellungen versammelten Objekte aus Kunst und Natur, um sie nach Themen geordnet in einen Zusammenhang zu stellen. Als Ordnungskriterium wurden die vier Elemente zugrunde gelegt, häufig kombiniert mit den Himmelsrichtungen und den bekannten Weltgegenden. Die ersten bekannten Kunst- und Wunderkammern fanden sich an Fürstenhöfen, wie dem von Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595) auf Schloss Ambras in Tirol oder Rudolf II. (1552–1612) in der Prager Burg. Die Wunderkammern sollten den Reichtum des Universums in einem Mikrokosmos widerspiegeln und Zusammenhänge von Natur, Kunst, Wissenschaft und Technik veranschaulichen (Bredekamp 2012, 70). Entsprechend waren sie nach Naturalia, Artificalia, Antiquitates, Exotica, Mirabilia und Scientifica hierarchiefrei untergliedert. Die Zuordnungen der Gegenstände basierten weniger auf einer wissenschaftlichen, denn auf einer rein assoziativen Grundlage.

Zugleich reflektierten die Kunst- und Wunderkammern auch die zeittypische Weltwahrnehmung, die die Erde ins Zentrum stellte, was bisweilen durch eine entsprechende perspektivische Raumgestaltung unterstrichen wurde.

Als Vorläufer der Kunst- und Wunderkammern können die Museien, die als Musensitze bestimmten Tempel der Antike gesehen werden. Die im Italien des 14. Jahrhunderts gebräuchliche Bezeichnung als Studiolo unterstreicht ihre Funktion als Studienkabinette, die dem gelehrten Austausch dienten, aber auch der Demonstration von Macht- und Herrschaftsansprüchen.

Wunderkammer – Holistisches vs. reduktionistisches Weltbild

Waren die Kunst- und Wunderkammern noch von einem holistischen Weltbild bestimmt, in dem alles in einem sich wechselseitig bedingenden Zusammenhang steht, so trat dem spätestens mit der Renaissance ein reduktionistischer Blick entgegen. Dieser schrieb jeder Wirkung eine Ursache zu, die über eine Kette von Kausalitäten bis auf die kleinste Einheit zurückgeführt werden konnte. Die Ordnungen der Kunst- und Wunderkammern wichen Spezialsammlungen. Natur- und Kunstgegenstände hielten voneinander getrennt Einzug in Naturkunde- und Kunstmuseen. An die Stelle des Strebens nach einem Universalwissen trat die Spezialisierung auf ein Gebiet, geleitet von der Vorstellung, dass dieses losgelöst von anderen durchdrungen werden können.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft erscheint die Wunderkammer als ein historischer Vorläufer. Nicht nur standen die Disziplinen hier gleichrangig nebeneinander, sondern die räumliche Nähe ermöglichte es auch, vorher ungesehene Beziehungen zwischen Objekten oder Themen zu entdecken (Brakensiek 2006, 7). Eine weitere Parallele ergibt sich bei der Betrachtung der Grenzen zwischen Gegenständen der Kunst und der Natur: Sie waren in den Kunst- und Wunderkammern fließend – ein Aspekt, um den die BioArt in der aktuellen Kunst kreist. Schließlich war die Wunderkammer nicht nur Sammlungsraum, sondern auch Laboratorium und Ort des Wissensaustausches (Bredekamp 2012, 53). Vor diesem Hintergrund lassen sich gegenwärtige Labore, in denen Artists in Residences arbeiten, als moderne Wunderkammern sehen.

Künstlerische Forschung

Der Begriff „Künstlerische Forschung“ beschreibt eine Kunstpraxis, die sich vor allem mit der Vermittlung und Ausweitung von Wissen auseinandersetzt (Vogel 2021, 69). Dabei können Künstler/innen Fragestellungen mit unkonventionellen methodischen Ansätzen bearbeiten. Die Künstlerische Forschung in der Gegenwartskunst geht auf die 1960er-Jahre zurück, etwa die Kooperation von Künstler/innen des Light and Space Movement im Art and Technology Program mit der University of California. Kunsthochschulen bieten vermehrt Künstlerische Forschung als Disziplin an, und immer mehr Künstler/innen arbeiten in Laboren an Universitäten gemeinsam mit Teams aus den jeweiligen Fachgebieten.

Unter Künstlerische Forschung fallen verschiedene Ansätze, unter anderem die Spekulative Künstlerische Forschung (Holert 2011, 39). Spekulative Künstlerische Forschung kann als Gedankenexperiment verstanden werden, das eine künstlerische Form annimmt. Dabei kann es sich um ein fiktives Projekt handeln oder um eines, das sich auf bereits existierende Forschungsergebnisse bezieht, deren utopische oder dystopische Konsequenzen exemplarisch durchgespielt werden (Catts 2018, 66).

Anna Dumitriu und Alex May bewegen sich mit ihren Arbeiten zwischen den beiden Praktiken. Während etwa Fermenting Futures der Künstlerischen Forschung zugerechnet werden kann, entwickeln Dumitriu und May in Biotechnology from the Blue Flower die Vision eines Zurückdrehens evolutionärer Veränderungen und öffnen damit den Horizont für weitergehende Überlegungen, in diesem Fall etwa, wie durch Gentechnologie dem Verlust an Biodiversität entgegengewirkt werden kann.

Spekulative Künstlerische Forschung

Unter künstlerische Forschung fallen verschiedene Ansätze, u.a. die Spekulative Künstlerische Forschung. Ausdruck finden in Formen wie kunstbasierte Forschung, praxisgeleitete Forschung in den Künsten, forschungsorientierte Kunst und schließlich auch der spekulativen künstlerischen Forschung (Holert 2011, 39). Spekulative Künstlerische Forschung kann als Gedankenexperiment verstanden werden, das eine künstlerische Form annimmt. Dabei kann es sich um ein fiktives Projekt handeln oder sich auf bereits existierende Forschungsergebnisse beziehen, deren utopische oder dystopische Konsequenzen exemplarisch durchgespielt werden (Catts 2018, 66). Dumitriu und May bewegen sich mit ihren Arbeiten zwischen den beiden Praktiken. Während Arbeiten wie Fermenting Futures der künstlerischen Forschung zugerechnet werden kann, entwickeln Dumitriu und May in Biotechnology From the Blue Flower die Vision eines Zurückdrehens evolutionärer Veränderungen und öffnen damit den Horizont für weitergehende Überlegungen, wie etwa durch Gentechnologie dem Verlust an Biodiversität entgegengewirkt werden kann.

Motivation für Allianzen zwischen Kunst und Wissenschaft

Von der ikonischen DNA-Doppelhelix bis hin zur Weltraumfotografie begegnen uns Bilder, die zur Veranschaulichung komplexer Inhalte dienen oder wissenschaftliche Erkenntnisse dokumentieren. Allianzen zwischen Kunst und Wissenschaft lassen sich historisch bis in das frühe Mittelalter verfolgen (Vogel 2021, 54). Dabei stand lange Zeit vor allem die Visualisierung, Vermittlung und Veranschaulichung von Wissen im Vordergrund.

Spätestens seit den 1990er-Jahren lassen sich neue Motivationen und Methoden in der Zusammenarbeit von Künstler/innen und Naturwissenschaftler/innen beobachten. Künstlerisches Schaffen tritt in diesem Zusammenhang nicht nur als Instrument der Veranschaulichung komplexer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf. Vielmehr hinterfragt es etablierte Methoden der Wissensproduktion und erweitert sie durch neue Ansätze. So verknüpft die Kunst etwa wissenschaftliche Fragestellungen mit subjektiven Erfahrungen oder historischen Bezügen (Vogel 2021, 54), aber auch mit aktuellen sozialen, politischen, ökonomischen oder ethischen Aspekten (Catts 2018, 66). Da sich in diesem Zusammenhang das künstlerische Arbeiten ergebnisoffen vernetzt, können produktive Sinnsprünge entstehen, die auf Lücken in bisherigen Überlegungen hinweisen und neue Gedanken hervorbringen können.

Make Do and Mend

Die Werkgruppe entstand anlässlich des 75. Jahrestages der ersten Verwendung von Penicillin bei einem Patienten im Jahr 1941. Kernstück ist ein geflicktes Damenkostüm aus dieser Zeit. Die Flicken enthalten, ebenso wie die Textilarbeiten, mit Genom-Editierung verändertes Bakterienmaterial. An die Rationierung knapper Güter wie Bekleidung im Zweiten Weltkrieg anknüpfend, schlägt Anna Dumitriu mit dieser Arbeit eine Brücke zu Antibiotika. Durch Resistenzen, die Bakterien gegen Antibiotika entwickelt haben, werden diese lebensrettenden Medikamente ebenfalls zum knappen Gut.

FEAT Residency Program

Make Do and Mend entstand im Rahmen eines FEAT (Future Emerging Art and Technology) Residency Program. Anna Dumitriu arbeitete dafür mit Mitgliedern des MRG-GRammar-Konsortiums in Forschungseinrichtungen in Israel und Großbritannien zusammen. Das MRG-GRammar-Projekt untersucht die Genregulation und das Zusammenwirken zwischen sogenannten Enhancer-Genen, also als Verstärker wirkenden Genen, und solchen, die für die Bildung von Proteinen zuständig sind. Die Forschungsergebnisse sind unter anderem für die Entwicklung personalisierter DNA-Therapien von großer Bedeutung.

Der Slogan „Make Do and Mend“

Der im Zweiten Weltkrieg propagierte Slogan „Make Do and Mend“ (auf Deutsch etwa: „Machen und Reparieren“) sollte britische Frauen ermutigen, Kleidung in Zeiten kriegsbedingter Rationierung zu reparieren und damit ressourcenschonend zu wirken (Dumitriu et al. 2021). Das Motiv des Reparierens taucht in der Arbeit zweifach auf und verweist einerseits auf das sichtbare Flicken der Kleidung, andererseits auf den unsichtbaren künstlerischen Eingriff der Genmanipulation. Die Seide wurde mit E.-coli-Bakterien besiedelt, die auf einem farbstoffhaltigen Agar-Nährboden gezüchtet und rosa eingefärbt wurden (Breedlove 2019).

Aus dem Genom der E.-coli-Bakterien entfernte Dumitriu mit CRISPR/Cas9 ein Ampicillin-Resistenzgen, das zuvor zu Forschungszwecken in das Bakterium eingebaut worden war. Ampicillin ist ein Antibiotikum der Penicillin-Gruppe. Mit dem Entfernen simulierte die Künstlerin einen Zustand, den das Bakterium vor 1941 gehabt haben muss, also bevor überhaupt Antibiotika zum Einsatz gekommen waren. Anschließend reparierte sie die Fehlstelle mit einer Technik namens homologe Rekombination, indem sie ein synthetisch hergestelltes DNA-Fragment einsetzte. Das Fragment enthielt – in die vier DNA-Basen übersetzt – den Slogan „Make Do and Mend“ (Medina 2019).

Die zur Werkgruppe gehörenden Textilarbeiten wurden zur Veranschaulichung des von der Künstlerin vollzogenen Prozesses mit genomeditierten Bakterien eingefärbt.

Handarbeit

Nähen, Sticken und Flicken – in Make Do and Mend springt zunächst der Einsatz typisch weiblich konnotierter Handarbeitstechniken ins Auge. Die kleine Spielzeugnähmaschine, mit der die Mutter der Künstlerin während ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg spielte, greift die Vorstellung eines eher simplen, nachgerade altmodischen Produktionsprozesses auf und verstärkt damit den Eindruck einer Low-Tech-Ästhetik. Dieser kontrastiert allerdings stark mit den hochkomplexen und modernen Prozessen der Genom-Editierung, die bei der Entwicklung der Arbeit auf der Mikroebene im Labor zum Einsatz kamen. High- und Low-Tech, Handarbeit und Wissenschaft, vielleicht sogar die Klischees weiblicher (Handarbeit) und männlicher (Forschen im Labor) Arbeit stehen sich hier gegenüber. Doch trotz ihrer scheinbaren Gegensätzlichkeit berühren sie sich: Das eine veranschaulicht das andere, wird doch in beiden Bereichen von Tätigkeiten wie Schneiden, Flicken oder Löcherstopfen gesprochen. Beide Arbeiten, so Dumitriu, sind knifflig-kleinteilig und bedürfen der Geduld, der Sorgfalt sowie des Fleißes – oder, wie Annick Bureaud es treffend formulierte: Wissenschaft ist Handarbeit (Bureaud 2017).

Controlled Commodity

Auf dem Kostüm ist das Logo CC41 des britischen Handelsministeriums aufgenäht, eine Abkürzung für „Controlled Commodity 1941“ (auf Deutsch: „Kontrollierte Ware 1941“). Dieses Label kennzeichnete ab 1941 für rund zehn Jahre rationierte Güter, die man ausschließlich über Coupons beziehen konnte. Hierunter fielen Produkte und Rohstoffe, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit nur eingeschränkt zur Verfügung standen oder importiert werden konnten beziehungsweise kriegsrelevanten Einsatzzwecken vorbehalten waren – wie etwa der Produktion von Uniformen (IWM).

Die über das Label aufgerufenen Restriktionen verweisen im Kunstwerk auf den risikoreichen Umgang mit Antibiotika. Damals wie heute wurden und werden Antibiotika nicht als kontrollierte Ware und knappe Ressource vor unachtsamem und übermäßigem Gebrauch geschützt Die zunehmende Bedrohung durch multiresistente Keime wie MRSA oder Tuberkulose sind Konsequenzen aus dieser Entwicklung. Wie sollte man vor diesem Hintergrund mit neuen, ebenfalls als Wundermittel gepriesenen Methoden wie CRISPR/Cas verfahren?

Mechanistisches Weltbild

Das wachsende Potenzial der Naturwissenschaften, vor allem physikalische Gesetzmäßigkeiten zu erklären und damit reproduzierbar zu machen, führte ab dem 18. Jahrhundert zu einem mechanistischen Weltbild. Die Fähigkeit zur Bewegung wurde zum wichtigen Kennzeichen des Lebens, die Automatenkunst dementsprechend zur adäquaten Form der Naturnachahmung, die die bewegungsunfähigen, statischen Werke der Antike weit übertraf (Bredekamp 2012, 12). Mittels Maschinen versuchten die Künstler/innen, Leben zu kopieren. Zu den berühmtesten Werken der Zeit gehörte die mechanische Ente von Jacques de Vaucanson (1709–1782), die alle lebenswichtigen Funktionen nachzuahmen suchte.

Vertrat René Descartes (1596–1650) noch die Auffassung, der Mensch funktioniere wie eine Maschine, so ging der Arzt und Philosoph Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) einen Schritt weiter und konstatierte 1748, der Mensch sei eine Maschine (Reichle 2005, 119–120). Die komplexe Natur wurde nicht mehr nur mit einer Maschine verglichen, sondern als solche aufgefasst (Gloy 1996, 162–184).

Bild Mechanische Ente von Vaucanson – dieses Bild hier ist gemeinfrei: https://watch-wiki.org/index.php?title=Datei:Mechanische_Ente_von_J._Vaucanson.jpg

Moderner Naturbegriff

Spätestens im Gefolge naturwissenschaftlicher Erkenntnisse wie der Evolutionstheorie wurde Natur als ein in jeder Hinsicht offenes System verstanden. In das moderne Naturverständnis spielt die Entwicklung der Kybernetik entscheidend hinein. Kybernetik als wissenschaftliche Disziplin von der Steuerung und Regelung dynamischer Systeme geht vornehmlich auf Norbert Wiener (1894–1964) zurück. Er führte Mathematiker/innen, Ingenieur/innen und Neurowissenschaftler/innen zusammen, um die Parallelen zwischen Gehirn und Computer zu untersuchen und die Erkenntnisse für Regelungstechniken nutzbar zu machen.

In Analogie zum mechanistischen Weltbild wurden nun Funktionsabläufe biologischer Organismen auf Maschinen übertragen. Sowohl Mensch als auch Maschine funktionieren demnach über komplexe und dynamische Regelkreise und sind damit, unabhängig von ihrer jeweiligen materiellen Beschaffenheit, informationsverarbeitende Systeme.

Die Kybernetik öffnete schließlich die Tür zur Artificial Life Art. Ihren Protagonisten ging es darum, „Maschinen in ihren Praktiken und Diskursen lebendig werden zu lassen, Leben zu synthetisieren und künstliches Leben im Computer zu erzeugen“ (Reichle 2005, 116). Wie auch in der sich parallel entwickelnden BioArt wird der Künstler/innen zum Schöpfer, der nicht mehr kopiert, sondern neu schafft.

Naturnachahmung

„Natur“ ist aus dem lateinischen „natura“ abgeleitet, das seinem Bedeutungsinhalt nach im Wesentlichen dem frühgriechischen „physis“ entspricht. Es bezeichnet sowohl den gesamten Prozess des Werdens, Wachsens, Blühens und Aufgehens als auch die Beschaffenheit oder die Natur eines Dinges.

Bis ins 17. Jahrhundert war künstlerisches Schaffen geprägt von der Nachahmung der Natur. Sie war zugleich Vorbild als auch Quelle der Inspiration. Die Kunst suchte die umgebende Natur mimetisch zu erfassen. Es galt der Natur nachzuschaffen, wobei die hervorbringende Kraft der Natur der künstlerischen Schöpfungskraft gleichgesetzt wurde (Rosen 2003).

Penicillin

Der Schotte Alexander Fleming, Mediziner und Bakteriologe (1881-1955), lässt 1928 eine Bakterienkultur mit Staphylokokken offen in seinem Labor liegen und fährt in den Urlaub. Nach der Rückkehr bemerkt er, dass sich auf der unverschlossenen Petrischale der Schimmelpilz Penicillium notatum gebildet und die Bakterien vernichtet hat. Seit 1929 berichtete Fleming regelmäßig in The British Medical Journal über Penicillin, seine Wirkung und dessen möglichen Einsatz.[1]

Das Antibiotikum Penicillin wurde erstmal im Jahr 1941 einem Patienten verabreicht und spielte eine wichtige Rolle in der Kriegsmedizin. Vier Jahre später, 1945, erhielt Alexander Fleming den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Schon damals warnte Fleming in seiner Rede bei der Nobelpreisverleihung vor einem unachtsamen Gebrauch des vermeintlichen Wundermittels. Heute hat Penicillin beim Einsatz am Menschen an Wirkung verloren, da Bakterien Resistenzen entwickelt haben.

[1] Paul Fleming: The British Medical Journal, Vol. 2, No. 4210 (Sep. 13, 1941), S. 386; The British Medical Journal, Vol. 1, No. 4243 (May 2, 1942), S. 547-548.

Pflanzenzüchtung mit grüner Gentechnologie

Eine Methode gentechnologischer Pflanzenzüchtung besteht darin, ein CRISPR/Cas-System, das die Gene mit den gewünschten Eigenschaften enthält, in Protoplasten der Pflanze einzubringen. Als Protoplasten werden einzelne Pflanzenzellen bezeichnet, die keine Zellwand mehr besitzen. Sie lassen sich gezielt gewinnen, indem Teile einer Pflanze (zum Beispiel ein Blatt) in einer Lösung mit speziellen Enzymen gelagert werden, die die Zellwände abbauen. Die Membran der Zelle ist so kurzfristig für den Eintritt fremder DNA durchlässig. Ziel ist es, aus den Protoplasten eine komplette Pflanze mit der gewünschten Genveränderung zu züchten. Das Wachstum von Pflanzen sowie die Differenzierung einzelner Zellen in spezifische Organe an den richtigen Stellen wird bei Pflanzen ähnlich wie bei uns Menschen über Hormone (bei Pflanzen Phytohormone) gesteuert. Die Mengenverhältnisse dieser Phytohormone in einer Pflanzenzelle bestimmen, wie sich diese entwickelt. Für die Züchtung einer Pflanze aus einem Protoplasten werden klar definierte Mengen der jeweiligen Phytohormone zugefügt. So entsteht zuerst ein Zellknäuel (Kallus), dann die Wurzeln und schließlich der Keimstängel (Hypokotyl). Die fertigen Pflanzen sind genetisch identisch – es sind Klone der genomeditierten Protoplasten.

Terpene

Terpene sind eine vielfältige Stoffgruppe, deren Vertreter allesamt aus einem variablen Gerüst aus einzelnen Isoprenmolekülen aufgebaut sind. Aufgrund der vorhandenen atomaren Kohlenstoffdoppelbindungen in den Isopren-Bausteinen verfügen diese über eine schier unbegrenzte Anzahl von Verbindungsmöglichkeiten, in denen Ringbildungen (cyclische Terpene), oder die Ausbildung langer Ketten wie etwa in Kunststoffen (Polyterpenen) möglich ist. Diese Kohlenwasserstoffgerüste bilden eine riesige Familie von über 8000 bekannten unterschiedlichen Substanzen mit variierenden Größen. In Pflanzen können Terpene den verschiedensten biologischen Zwecken dienen, von denen viele auch noch als weitgehend unerforscht gelten. Vor allem spielen aber die Abwehr von Schädlingen durch die vielfältig beobachteten antimikrobiellen und antiviralen Eigenschaften und die Nutzung als chemische Botenstoffe/Pheromone eine große Rolle. Die oft aus Pflanzen gewonnenen ätherischen Öle besitzen als Hauptbestandteil eine Mischung aus verschiedenen Terpenen und eng verwandten Stoffgruppen. Die bekannteste Anwendung ist die Herstellung von Naturkautschuks aus dem Milchsaft des mexikanischen Gummibaums, welcher etwa zur Herstellung von Autoreifen verwendet wird.

Zichorie

Die gemeine Wegwarte (Cichorium intybus) findet sich oft an trockenen und nährstoffreichen Wegrändern. Sie kommt vorwiegend in Mitteleuropa vor und erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 140 cm. Sie blüht von Juni bis Oktober; ihre blauen, sternförmigen Blütenköpfchen richten sich nach dem Sonnenstand, öffnen sich morgens und schließen sich abends. Die Zichorie ist eine Vertreterin der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie ist mit Gemüsesorten wie Chicorée, Radicchio oder Endivie eng verwandt. Schon in der Antike wurde sie als Heilpflanze genutzt, etwa bei Verdauungsstörungen oder zur Stimulierung von Leber, Galle und Milz.

Das Besondere der Zichorie ist ihre dicke, spindelförmig ausgebildete Wurzel. Diese wird nicht nur als Kaffee-Ersatz verwendet. In ihr reichert die Pflanze auch Inulin an. Diese Substanz wird bereits heute kommerziell verwertet, und zwar als Ballaststoff und Süßungsmittel in Lebensmitteln sowie als Präbiotikum aufgrund der verdauungsfördernden Wirkung von Inulin.

Im CHIC-Projekt liegt ein Hauptaugenmerk der Forschung auf diesem Inulin. Auch den in der Zichorie enthaltenen Terpenen kommt eine große biotechnologische Bedeutung zu. Hier wird erforscht, welche der vielen bislang noch unbekannten Stoffe zu gesundheitsfördernden Zwecken eingesetzt werden können.

Textexponate

Philosophie zusammen. Die Quellenangaben zu den Wandtexten und die zu einem Glossar zusammengefassten ausführlichen Darstellungen sind hier abrufbar.

Teilnehmer/innen und Autor/innen: Lea Bligenthal, Sandra Fahrenburg, Katarina Haage, Tizian Holzbach, Esra Klein, Julia König, Fabian Korner, Marion Langhans, Janina Maus, Sophie Merz, Deniz Olgun, Charlotte Pignataro, Radia Soukni, Lea Weckert sowie Stavros Vraggalas, Niklas Reith und Moritz Tettenborn (Xplor e.V.)

Literaturangaben

Bertram, Georg W.: Kunst. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2005.

Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. M. 1985.

BOKU: Universität für Bodenkultur Wien, Presseaussendungen: 01.10.2015 – BOKU-ForscherInnen klären Methanol-Stoffwechsel von Hefen auf, online unter: https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussendungen-2015/01102015-boku-forscherinnen-klaeren-methanol-stoffwechsel-von-hefen-auf, abgerufen am 9.2.2022.

Braddock, Alan C.: Ecocritical Art History, in: American Art, Vol. 23, No. 2 (Summer 2009). S. 24-28.

Brakensiek, Stephan: wunderkammer.internet. Der Versuch der virtuellen Welterschließung im Wissensraum ‚Sammlung‘ und ‚Computernetz‘: Überlegungen zur Verwandtschaft des assoziativen Zugriffs auf Bilder einst und jetzt, in: Kritische Berichte, 34, 2006, S. 5–16.

Brandstätter, Ursula: Erkenntnis durch Kunst. Theorie und Praxis der ästhetischen Transformation, Wien 2013.

Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte, Berlin 2012.

Breedlove, Brian: Repurpose and Reuse: Artistic Perspectives on Antimicrobial Resistance, in: Journal of Emerging Infectious Diseases, 25, 2019, S. 198–199.

Bureaud, Annick: Storytelling in Art and Science. Anna Dumitriu, Make Do and Mend, in: Dies.: Perceiving, Feeling, Interpreting, Storytelling: The Art of Art-Science, 2017, online unter: http://www.annickbureaud.net/?p=1397, http://archive.olats.org/feat/05-ArtCritic-AnnaDumitriu.pdf, abgerufen am 3.3.2022.

Catts, Oron: Biological Arts/Living Arts, in: Rosi Braidotti, Maria Hlavajova (Hrsg.): Posthuman Glossary, London u. a. 2018, S. 66–68.

Davis, Joe: Microvenus, in: Art Journal, 55, 1996, S. 70–74.

Dewey, John: Kunst als Erfahrung, Frankfurt a. M. 1980.

Dumitriu et al.: Anna Dumitriu, Alex May, Özge Ata und Diethard Mattanovich: Fermenting Futures: an artistic view on yeast biotechnology, in: FEMS Yeast Research, 21, 5, 2021, S. 1–7.

Dumitriu, Anna: Website. Make Do and Mend, online unter: URL: https://www.iwm.org.uk/history/make-do-and-mend-0, abgerufen am 3.3.2022.

Ehlers, Eckart: Das Anthropozän. Die Erde im Zeitalter des Menschen, Darmstadt 2008

Fiorentini, Erna: Konvergent Divergent. Ein historischer Blick auf den Dialog von Kunst und Wissenschaft, in: Petra Gördüren (Hrsg.): Dopplereffekt. Bilder in Kunst und Wissenschaft, Köln 2010, S. 95–102.

Gloy, Karen: Das Verständnis der Natur. Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens, München 1996.

Goethe, Johann Wolfgang von: Metamorphose der Pflanzen, Stuttgart 1980.

Haraway, Donna: Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, in: Environmental Humanities, Vol. 6, 2015, S. 159-165

Holert, Tom: Künstlerische Forschung, Anatomie einer Konjunktur, in: Texte zur Kunst, 82, 2011, S. 39–62.

Horn, Eva, Bergthaller, Hannes: Anthropozän zur Einführung, Hamburg 2019

IWM: Make, Do, And Mend 1945, online unter: URL: https://www.iwm.org.uk/history/make-do-and-mend-0, abgerufen am 5.3.2022.

Jinek, Martin; Krzysztof Chylinski, Ines Fonfara, Michael Hauer, Jennifer A. Doudna, Emmanuelle Charpentier: A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. In: Science. Band 337, Nr. 6096, 17. August 2012, ISSN 0036-8075, S. 816–821, doi:10.1126/science.1225829, PMID 22745249.

Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, Hamburg 1993.

Knorr-Cetina, Karin: [Rezension von:] Latour, Bruno: Les Microbes. Guerre et paix suivi de Irréductions, Paris 1984, in: Social Studies of Science, 15 (1985), S. 577-586.

Kuhn, Dorothea (Hrsg.): Zur Morphologie von den Anfängen bis 1795. Ergänzungen und Erläuterungen, Abt. 1., Bd. 9 A, Weimar 1977.

Kultermann, Udo: Kleine Geschichte der Kunsttheorie, Darmstadt 1987.

Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für einen neue Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2014.

Maeder, Marcus: Kunst, Wissenschaft und Natur. Zur Ästhetik und Epistemologie der künstlerisch-wissenschaftlichen Naturbeobachtung, Bielefeld 2017.

Malaguti, Simone: Die Suche nach dem Glück in der deutschen Literatur. Zur Bedeutung der blauen Blume in Novalis’ „Heinrich von Ofterdingen“, in: Pandaemonium germanicum, 9, 2005, S. 207–225.

Martin, Julia: Ecocritical Art in Times of Climate Change: Tracing Ecological Relationships between Humans and Nonhumans trough the Hyperextension of Objects. London, 2015

Medina, Miguel Ángel: CRISPR Gene Editing Meets the Art World, in: The CRISPR Journal, 1, 2019, S. 317–318.

Rapp, Regine, de Lutz, Christian: Artistic Research and Ecology: Pollution, Plastic, Water, in: Ingeborg Reichle (Hrsg.): Plastic Ocean. Art and Science Responses to Marine Pollution, Berlin/Boston 2021, S. 38-57

Reichle, Ingeborg: Bio-Art: Die Kunst für das 21. Jahrhundert, in: Kunstforum International, 258, 2018, S. 44–53.

Reichle, Ingeborg: Kunst aus dem Labor, Wien/New York 2005.

Rosen, Valeska von: Nachahmung, in: Ulrich Pfisterer (Hrsg.): Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe, Stuttgart 2003, S. 240–244.

Schachinger, Sonja: Fermenting Futures 2020 Trailer, min. 7:32, online unter: https://www.youtube.com/watch?v=OidIz3PZFw0, abgerufen am 9.2.2022.